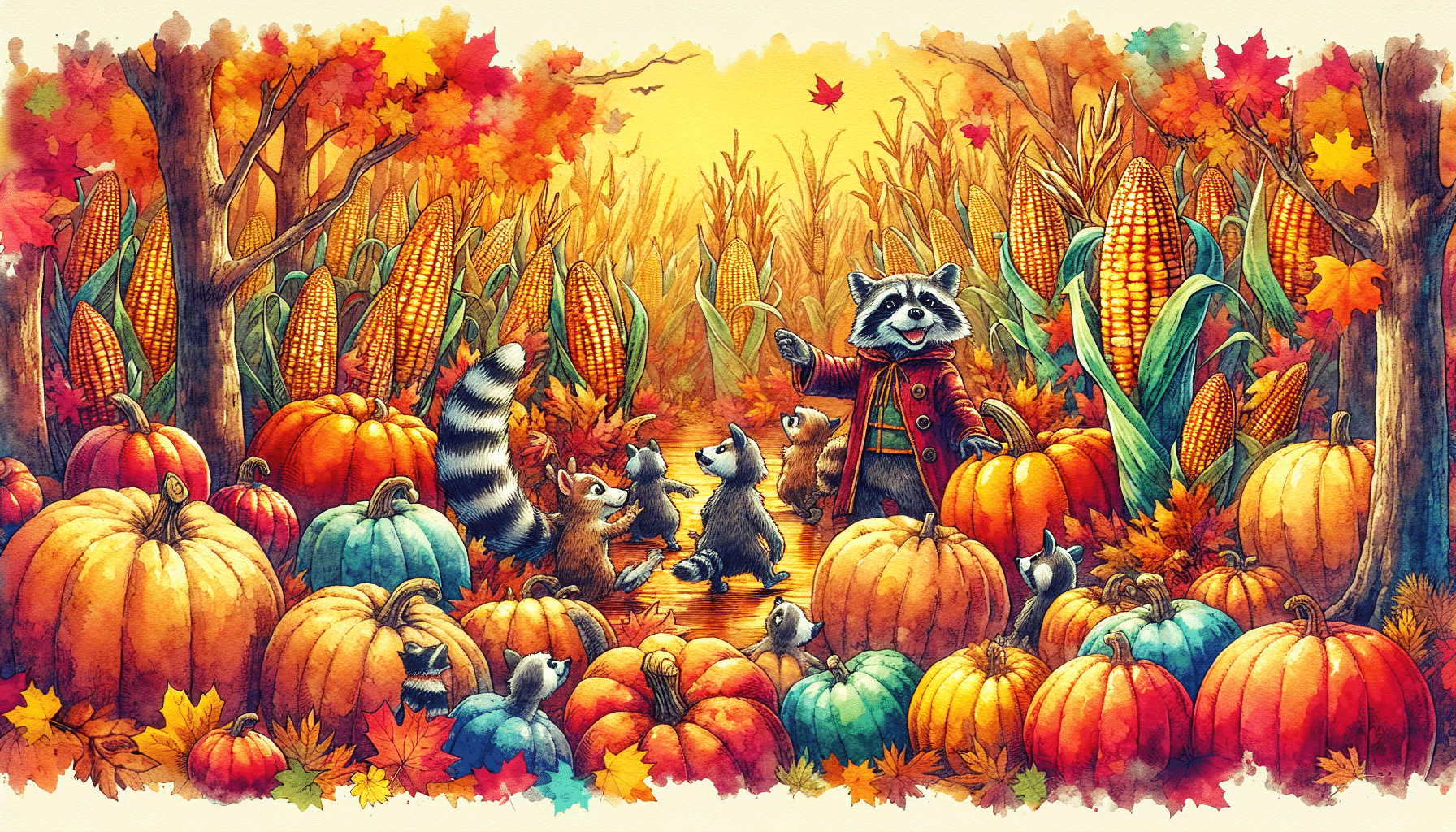

El Mapache y el Misterio del Maíz Perdido

Las hojas crujientes alfombraban el sendero del bosque, pintando un mosaico de ocres, amarillos y rojizos que anunciaban la llegada del otoño. En un pequeño pueblo encajado entre las colinas, la tranquilidad reinaba, y sus habitantes se preparaban para la temporada de cosechas. Pero un acontecimiento imprevisto estaba a punto de romper esa paz: el maíz que tan meticulosamente habían sembrado comenzó a desaparecer.

Francisca, la más veterana y sabia de las agricultoras, notó el faltante por primera vez. Sus ojos, aunque cansados por los años, eran tan agudos como su intuición. «Necesitamos un guardián», musitó mirando hacia el bosque. Un misterio así requería de alguien especial y astuto. «Que venga Ramón, él nos ayudará», exclamó con decisión.

Ramón era un mapache conocido por todos en el lugar, no solo por su pelaje gris plateado y su mirada penetrante sino por su insólita inteligencia. Llegó al caer la tarde, moviéndose con elegancia entre los troncos carcomidos y las hojas que caían como lentas danzarinas del cielo. Se paró frente a Francisca, su nariz húmeda olisqueando el aire fresco del atardecer.

—Mis cosechas necesitan tus ojos y tu astucia, Ramón. Algo o alguien está tomando el maíz y temo que no habrá suficiente para el invierno. —dijo Francisca con preocupación, sus manos arrugadas entrelazadas como si encerrasen una súplica.

—Me honras con tu petición, Francisca. Aceptaré este encargo y desentrañaré el misterio del maíz perdido. —prometió Ramón con un toque de orgullo.

Los días pasaron y Ramón inspeccionó cada rincón del pueblo y sus alrededores. El otoño avanzaba lentamente, tejiendo un frío cada vez más persistente, mientras las hojas seguían su caída eterna en un baile con el viento. Pero el maíz seguía desapareciendo sin dejar rastro.

Una noche de luna llena, Ramón decidió vigilar desde lo alto de un vetusto roble para tener una vista privilegiada del campo. Allí, con su mirada fija en el horizonte, vio una silueta que se movía entre las sombras. «¡Eureka!», exclamó para sus adentros. Bajó silenciosamente y siguió al extraño visitante.

La figura se movía con gracia y cuidado, casi flotando entre los maizales. Ramón, sorprendido, descubrió que no era otro sino Mateo, el joven del pueblo conocido por su pasión por la botánica y su amor hacia las criaturas del bosque. Mateo detuvo su paso al notar la presencia y confrontó a Ramón con una mirada de complicidad.

—¿Qué haces aquí, Mateo? ¿Sabes algo acerca del maíz que desaparece? —preguntó Ramón, intentando descifrar los pensamientos tras los ojos del joven.

—Oh, Ramón, lamento que hayas tenido que descubrirlo así. No quería preocupar a los aldeanos, solo buscaba ayudar. —respondió Mateo, su voz tranquila pero llena de remordimiento.

Mateo le reveló a Ramón que un grupo de ardillas hambrientas habían llegado al bosque huyendo de un incendio al otro lado de las colinas. Sin hogar ni comida, las ardillas estaban desesperadas y él había decidido ayudarlas en secreto, proveyéndoles del maíz que faltaba en el pueblo.

Ramón, sintiendo un nudo en su corazón y comprendiendo la situación, sabía que debía encontrar una solución que beneficiara tanto al pueblo como a las ardillas. Así, en esa misma noche estrellada, el mapache y el joven botánico idearon un plan.

Al día siguiente, Ramón y Mateo propusieron a los aldeanos que se reservara una parte del campo para las ardillas y, a cambio, ellos ayudarían en la recolección del maíz restante. La noticia conmovió a todo el pueblo, y con entusiasmo aceptaron la propuesta. Así, unidos, trabajaron codo con codo, humanos, mapache, y ardillas.

El tiempo pasó, y la cosecha fue abundante. El maíz, dorado como los últimos rayos de sol del otoño, llenó graneros y corazones. La armonía entre los seres del bosque y los habitantes del pueblo se fortaleció, y la ayuda mutua se convirtió en un lema perpetuo.

Los días de otoño, con sus mañanas de rocío y sus tardes de aromas a leña y tierra mojada, se tornaron aún más especiales. El pueblo celebró una gran festividad en honor al trabajo en equipo y a la naturaleza que pródiga les había dado lecciones de solidaridad y comprensión.

Francisca, con una sonrisa que alumbraba su arrugado rostro, abrazó a Mateo y a Ramón en un gesto de infinita gratitud. «Gracias por enseñarnos que incluso en los momentos de escasez, el corazón generoso encuentra riqueza», dijo, mientras las miradas de todos se unían en una sintonía de calidez humana.

Así, el pueblo y sus nuevos amigos peludos se prepararon para recibir el invierno, con las despensas llenas y los corazones también. Se tejieron nuevas historias, nacieron amistades y la leyenda del mapache y el misterio del maíz perdido se narró de generación en generación.

El otoño nunca fue solo una época de cosecha, sino un recordatorio de los lazos indisolubles que entrelazan la vida de todos los que comparten la tierra. Y en los crepúsculos teñidos de naranja, cuando el aire lleva consigo el susurro de historias antiguas, todos recuerdan la sabiduría, el coraje y la bondad que unieron al mapache, al joven botánico y a un pueblo en pos de un bien común.

Moraleja del cuento «El Mapache y el Misterio del Maíz Perdido»

En los entramados del destino, a veces encontramos desafíos que parecen insuperables. Pero cuando la empatía y la comprensión se unen, surgen soluciones que no solo resuelven el problema presente sino que tejen lazos de cooperación y confianza para el futuro. El otoño, con su caída de hojas y su ciclo de vida, nos recuerda que tras cada pérdida puede haber un nuevo comienzo, y que el trabajo y la solidaridad siempre darán sus frutos, en todas las estaciones de la vida.

📖 Aquí tienes mucho más para disfrutar de los cuentos ⬇️