El Tesoro y la aventura de Luna y Leo

Había algo en la brisa nocturna que hacía brillar las estrellas con un fulgor casi dorado, como si quisieran guiarnos hacia un secreto olvidado.

Luna es una niña de cabello rizado y oscuro, con mechones plateados que parecen recogidos de un claro de luna.

Sus ojos almendrados, de un verde profundo, siempre recorren el horizonte en busca de pistas y destellos de luz.

Es curiosa hasta el extremo: guarda en un pequeño cuaderno cada detalle de lo que observa y conversa con las plantas, convencida de que cada hoja susurra historias antiguas.

De carácter sereno pero tenaz, no teme lanzarse a lo desconocido cuando algo llama su atención.

Leo, por su parte, tiene el cabello lacio y castaño, con un lunar juguetón en la mejilla izquierda.

Sus ojos marrones chispean con entusiasmo cada vez que escucha hablar de aventuras.

Su cuerpo menudo esconde una fuerza inusitada: corre sin tropezar por los acantilados y levanta rocas que parecen pesar más que él.

Alegre y protector, Leo confía sin dudar en su intuición y sabe escuchar el murmuro de las olas, convencido de que el mar habla en secreto a quienes lo escuchan con el corazón abierto.

El misterio de Asteria

El escenario de su peripecia es la isla de Asteria, un paraje de acantilados dorados y bosques de árboles plateados cuyas hojas brillan al atardecer.

En el centro, se alza un antiguo faro de arena blanca, semioculto entre enredaderas que florecen con flores de colores variados.

El aire huele a sal y a hierbas silvestres, y, al caer la noche, sobre la costa aparece un resplandor lejano: la clave para desentrañar un misterio que nadie ha logrado resolver durante generaciones.

La cueva de las Corrientes Susurrantes

Nada más traspasar el umbral del faro, Luna notó que las enredaderas susurraban un nombre antiguo: “Abyla”. Leo se acercó, inclinó la oreja y contestó en voz baja:

—¿Abyla? ¿Qué será eso?

De las flores salaradas emergió un fino polvo dorado que dibujó en el suelo un mapa centelleante.

Luna extendió su cuaderno, tomó nota y señaló una ruta trazada entre las rocas:

—Aquí —dijo—, debemos cruzar la cueva de las Corrientes Susurrantes antes del ocaso.

Obstáculos y pruebas de amistad

El primer obstáculo se presentó en forma de un pasillo estrecho donde el sonido del viento se convertía en voces. Leo se detuvo:

—¿Oyes cómo hablan?

Luna asintió con seriedad:

—Dicen que solo quienes confían en la amistad encontrarán la salida.

Tomados de la mano avanzaron.

Las voces se mezclaban: a veces parecían gargantas lejanas, otras, risas infantiles.

Cuando la vía se angostó tanto que casi no cabían, una voz clara susurró:

—Para seguir, dudad de lo que veis.

De pronto, las paredes del pasillo se hicieron transparentes y la pareja contempló su reflejo multiplicado: docenas de Leos agitando las manos, decenas de Lunas guiñando un ojo.

El vértigo amenazó con separarlos, pero Luna apretó la mano de Leo y sus reflejos desaparecieron.

Confiar el uno en el otro había sido la clave.

La gruta de las horas y la llave lunar

Al salir de la cueva, el cielo había ennegrecido.

Una neblina violeta cubría el acantilado.

En susurros, el viento les hizo saber que la marea subiría en minutos.

Leo vio entonces un arco natural, medio sumergido, que llevaba a una gruta oculta.

Se lanzaron a la carrera, las olas golpeando sus espaldas, y alcanzaron el arco justo antes de que el agua los envolviera.

Dentro, encontraron un lago subterráneo: sus aguas reflejaban constelaciones distintas a las del cielo nocturno.

Luna, recostada sobre una roca pulida, advirtió un brillo en el fondo:

—Hay algo más allá de la superficie.

Con valentía, Leo se zambulló.

Bajo el agua, descubrió una llave con forma de media luna.

La recogió y emergió jadeante.

Un leve temblor sacudió la caverna; una figura de coral cobró vida y bloqueó la salida, murmurando en un idioma antiguo. Leo alzó la llave:

—¿Te pertenecerá? —preguntó—.

La criatura emitió un sonido como un cántico suave y apartó los brazos de coral.

Al cruzar el umbral, el paisaje cambió otra vez: ya no estaban en Asteria sino en un patio lleno de relojes detenidos.

Cada uno marcaba una hora diferente. Luna palideció:

—¿Hemos retrocedido en el tiempo?

Un enorme reloj de pared, con agujas agrietadas, volvió a latir.

De su interior cayó un cofre pequeño, cubierto de runas brillantes.

Leo lo alzó con cuidado; en el instante en que tocó el metal, sintieron un tirón, como si el viento los engullera.

Al abrirlo, dentro hallaron un pergamino que narraba su propia historia: la del día en que, guiados por el tesoro, salvarían la isla de una sombra ancestral.

Sabían entonces que no buscaban un objeto, sino su propio valor y la armonía de Asteria.

Luna leyó en voz alta:

—“Aquel que encuentre el tesoro devolverá el brillo perdido a la luna y el calor al sol.”

El murmullo de la isla aumentó, como si todas las criaturas aguardaran su siguiente paso.

Leo alzó la mirada hacia el cielo visible más allá del reloj:

—Es hora de cumplir nuestra promesa.

Con la llave lunar y el cofre de las horas en sus manos, Luna y Leo se adentraron de nuevo en la penumbra, decididos a descubrir el corazón de aquel enigma.

La unión de sol y luna

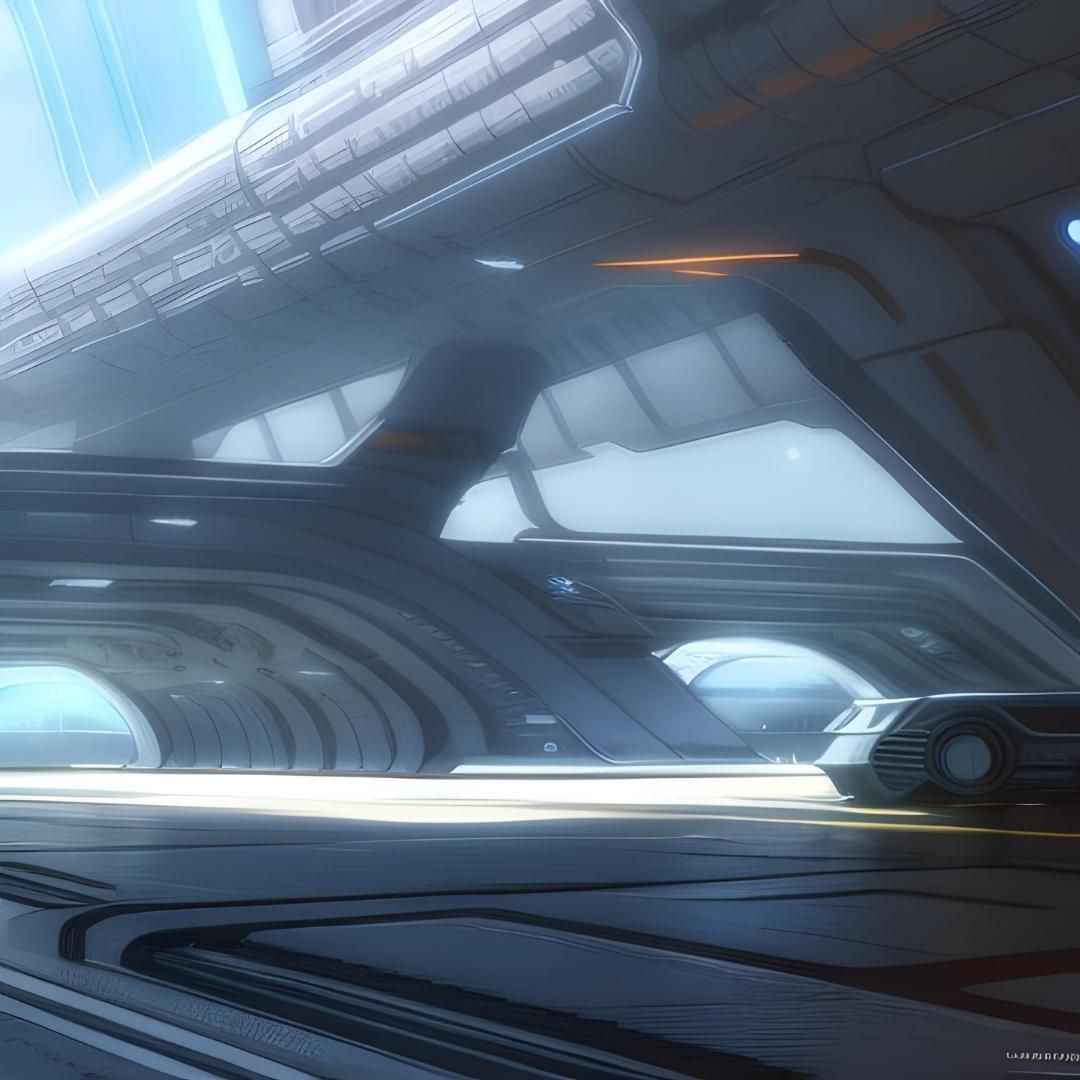

Avanzaron por un pasadizo cada vez más estrecho hasta que la cavidad se abrió en un espacio circular coronado por un mecanismo ancestral: dos grandes ruedas, una con la forma de un sol dorado y otra con una media luna plateada, engranadas entre sí.

La luz de la luna caída entraba por un estrecho vano, iluminando el conjunto con un fulgor suave.

Luna colocó la llave lunar en la ranura de la rueda plateada con cuidado casi reverencial.

Allí resonó un chasquido y, al girar la rueda, un rayo de luz plateada perforó la penumbra para alcanzar el disco solar.

Leo, mirándola con orgullo, colocó el cofre de las horas frente a la rueda dorada, y el mural de runas empezó a brillar.

Al girar ambos engranajes al unísono, un zumbido armónico llenó la cámara y las estalactitas de cristal comenzaron a vibrar, generando una lluvia de chispas doradas y plateadas.

En el momento en que el último engranaje encajó, un resplandor envolvió la caverna.

Notaron un suave tirón, como si el espacio mismo se ondulara.

Cuando bajó el fulgor, ya no estaban en la gruta, sino en lo alto del faro de Asteria.

A sus pies, la isla se extendía bañada por una luna brillante y un sol que despuntaba con tonos anaranjados.

El equilibrio restaurado devolvía la paz: las flores salaradas destellaban, las enredaderas cantaban con un suave murmullo, y el mar recuperaba un reflejo plateado sobre sus olas.

—Lo conseguimos —susurró Leo, abrazando a Luna.

—Sí —respondió ella, con la mirada perdida en el horizonte—. El tesoro no era oro ni gemas, sino el brillo de este momento juntos.

Un destello en el cielo les hizo alzar la vista: la luna y el sol, por un instante, parecían una única esfera resplandeciente, uniendo la noche y el día en una danza luminosa.

Aquella visión, fugaz y perfecta, fue el premio definitivo.

Moraleja del cuento: «El Tesoro y la aventura de Luna y Leo»

La verdadera magia no reside en tesoros ocultos, sino en la confianza y la unión que nos permiten iluminar el mundo con nuestra luz compartida.

Que este cuento les recuerde que no importa lo grande que sea el desafío, con coraje y determinación, todos somos capaces de encontrar nuestros propios finales felices.

Abraham Cuentacuentos.