Dos niños corriendo junto al camino aquel

Aquel camino no aparecía en los mapas.

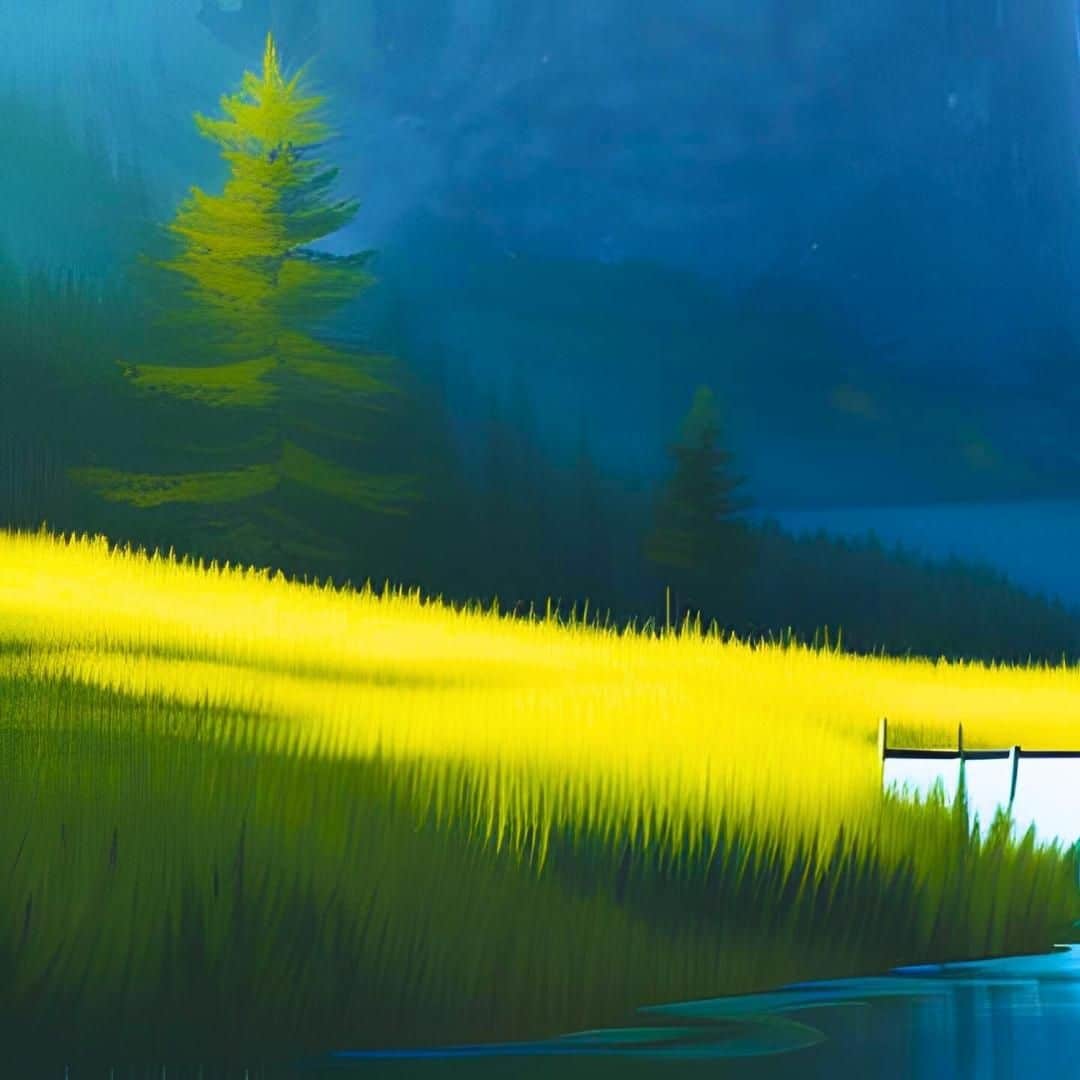

Tenía curvas caprichosas, hierba hasta las rodillas y árboles que parecían cuchichear entre ellos cuando soplaba el viento.

Pasaba bordeando un viejo bosque de castaños y cruzaba un arroyo de agua tan clara que los peces se veían como joyas flotando.

Los adultos del pueblo decían que ese sendero era «raro», y que no debía recorrerse más allá del segundo roble, donde el musgo empezaba a crecer hacia arriba, como si quisiera escapar de la tierra.

Pero claro, a Martín y a Andrea eso no les importaba.

Martín tenía 10 años, el pelo castaño revuelto como si una tormenta lo peinara cada mañana y unas pecas que le salpicaban la nariz como si alguien hubiera salpicado pintura.

Andrea tenía 9, el pelo negro como la noche recién caída y unos ojos grandes, curiosos y chispeantes como dos luciérnagas inquietas.

Ambos eran inseparables, compañeros de banco en la escuela rural y socios en todas las aventuras.

Donde iba uno, el otro no tardaba en aparecer.

Martín era impulsivo, valiente hasta el punto de meterse en líos por querer ser el primero en todo.

Le encantaban las historias de exploradores, los mapas con “X” marcadas y las mochilas llenas de cosas inútiles «por si acaso».

Andrea, en cambio, era observadora, paciente y más lista que un gato viejo.

Prefería mirar antes de saltar, pero no dudaba en saltar si su amigo lo hacía. En su casa decían que tenía alma de guardabosques: se sabía el nombre de las plantas, podía distinguir el canto de los pájaros y tenía una brújula imaginaria en la cabeza.

Un sábado de primavera, tras una tormenta nocturna que había dejado el aire oliendo a tierra mojada, los dos niños se encontraron junto a la verja del jardín de Andrea.

—Hoy toca camino raro —dijo Martín, con una sonrisa peligrosa.

—¿Otra vez ese? —Andrea frunció el ceño, aunque ya tenía la mochila colgada al hombro.

—Tengo un presentimiento.

Y fue así como, sin saberlo, pusieron un pie en una aventura que no olvidarán jamás.

Una aventura que empezó con una carrera… y un silbido que no era del viento.

Corrían. Corrían sin mirar atrás, riendo como si el mundo acabara al final de cada zancada.

El sendero los guiaba, estrechándose entre zarzas y helechos, hundiéndose en zonas donde la luz se colaba apenas a través de los árboles.

Y entonces lo oyeron de nuevo: ese silbido extraño, entre humano y animal, como una melodía sin palabras.

—¿Lo has oído? —susurró Andrea, parándose en seco.

—Sí… pero no da miedo, ¿verdad? —respondió Martín, ladeando la cabeza.

El sonido venía de más allá del arroyo.

Cruzaron de un salto las piedras resbaladizas, ayudándose mutuamente.

La corriente arrastraba hojas doradas y pequeños palitos como si contara historias de todo lo que había visto pasar.

Al otro lado, el bosque se abría a un claro que ninguno de los dos recordaba haber visto jamás, aunque llevaban años explorando por allí.

En el centro del claro había una casita minúscula, hecha con ramas trenzadas, cubierta por un techo de hojas verdes aún frescas.

Y ante ella, un ser que parecía sacado de un cuento mal doblado: una mujer diminuta, de unos cuarenta centímetros, con orejas alargadas como pétalos y ojos que brillaban como gotas de rocío.

No tenía alas, pero se movía con una ligereza que dejaba atrás una estela de polen.

—¿Quiénes sois para venir por el camino aquel? —preguntó la mujer sin moverse de su sitio.

Los niños se miraron, fascinados.

—Yo soy Martín y ella es Andrea. Hemos seguido el sonido —respondió él, dando un paso al frente.

—El camino aquel no se sigue… El camino aquel elige.

Y os ha traído a mí —dijo la mujer, entrecerrando los ojos.

Se llamaba Numa y dijo ser una «cuidadora del claro oculto», una especie de guardiana que mantenía el equilibrio entre lo que los humanos olvidaban y lo que la naturaleza recordaba.

Les explicó que algo extraño estaba pasando: desde hacía semanas, las plantas florecían al revés, los animales nocturnos salían de día y el agua del arroyo empezaba a volverse tibia incluso en las sombras.

—El equilibrio se está rompiendo —explicó Numa—, y vosotros habéis sido llamados porque veis lo que otros no ven. Escucháis lo que otros no oyen.

Martín estaba entusiasmado. Andrea, más cauta.

—¿Y qué tenemos que hacer?

Numa les mostró una piedra blanca con vetas doradas que palpitaba como un corazón.

—Tenéis que llevar esto al corazón del bosque. Al lugar donde el musgo crece hacia arriba. Allí encontraréis una raíz brillante. La piedra debe colocarse en ella antes del atardecer, o todo cambiará.

Sin tiempo que perder, los niños aceptaron.

Empezó así una travesía a través de rincones donde los árboles hablaban entre crujidos, donde hongos gigantes les abrían paso, y donde los animales les observaban sin miedo, como si los reconocieran.

Caminaron por horas.

Martín se cayó dos veces, Andrea se torció un tobillo, pero no se rindieron.

Cuando el sol empezó a inclinarse hacia el horizonte, vieron la raíz.

Era enorme, casi como una escultura, brillante y envuelta en una niebla dorada.

Pero no estaban solos.

De la niebla emergió una figura oscura, alta, sin rostro.

El Guardián del Cambio, lo llamó Andrea más tarde. El ser que deseaba romper el equilibrio para alterar el curso del bosque y del tiempo.

—Dame la piedra —dijo la figura, con voz hueca.

Martín tragó saliva. Andrea le cogió de la mano.

—No. No es tuya —respondió ella, y corrieron.

Corrieron junto al camino aquel, como si las raíces no pudieran alcanzarlos, como si el bosque mismo les protegiera.

Y justo cuando la sombra iba a alcanzarlos…

Una rama caída, un giro imprevisto… y una solución inesperada.

Andrea tropezó.

El Guardián del Cambio se cernía sobre ella como una sombra líquida, pero antes de que pudiera tocarla, Martín hizo lo único que se le ocurrió: lanzó la piedra al aire, con todas sus fuerzas, hacia la raíz brillante.

La piedra silbó en su vuelo como el sonido que los había guiado desde el principio.

Al tocar la raíz, un destello envolvió todo.

El bosque vibró, los árboles se arquearon como si suspiraran aliviados y el Guardián del Cambio soltó un grito sordo antes de disolverse en una nube de polvo dorado.

Todo quedó en silencio.

La niebla se disipó.

El musgo volvió a crecer hacia abajo.

La raíz dejó de brillar.

Y Numa apareció entre los árboles, con una sonrisa tranquila y sabia.

—Habéis hecho más de lo que creéis —dijo—. No sólo habéis salvado el claro… Habéis recordado que la naturaleza también tiene caminos que el corazón entiende mejor que la razón.

Martín y Andrea no dijeron nada.

Se abrazaron, exhaustos pero felices.

El camino aquel les condujo de nuevo al pueblo, aunque parecía distinto, como si ahora todo tuviera más color, más sonidos, más vida.

Desde aquel día, cada vez que los dos niños pasaban por el sendero, notaban que algo los seguía con cariño.

A veces era una hoja que caía justo en el hombro.

Otras, un silbido que no era viento.

Pero nunca más volvieron a encontrar la casita de ramas ni a Numa.

Sólo sabían que habían sido parte de algo grande.

De algo secreto.

Y que el equilibrio del bosque… ahora también era responsabilidad suya.

Moraleja del cuento «Dos niños corriendo junto al camino aquel»

A veces, los caminos más extraños son los que nos enseñan a escuchar lo que no se dice y a cuidar lo que otros no ven.

La aventura más importante no es la que ocurre fuera, sino la que nos transforma por dentro.

Abraham Cuentacuentos.