El corazón delator

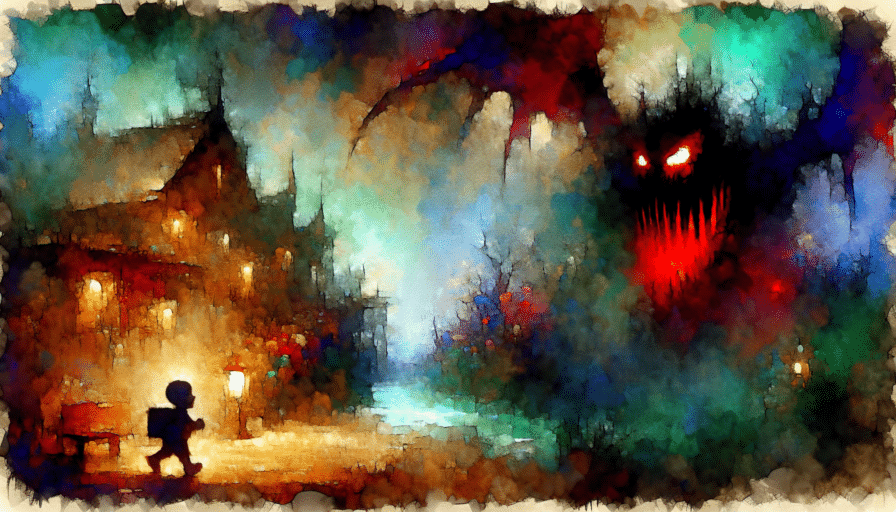

El viento aullaba como un lobo solitario en la noche y la luna, pálida y menguante, iluminaba los contornos afilados del caserón abandonado en el que la familia Verdú había decidido buscar refugio. Diego Verdú, un hombre de mediana edad con cabello castaño ralo y ojos siempre alerta, lideraba la curiosa expedición familiar. Su esposa, Laura, una mujer de carácter fuerte pero con un instinto protector que rivalizaba con el de una leona, caminaba a su lado. Les seguían sus hijos, Sofía y Martín, adolescentes curiosos y un poco temerosos de lo que podían encontrar.

El caserón era una reliquia oscura, vestigio de una era pasada. Sus muros, decorados con húmedas hiedras, parecían susurrar antiguos secretos. Diego, con su linterna en mano, empujó la puerta de roble crujiente y una ráfaga de aire frío les recibió, erizando sus pieles. Cedió el primer paso al interior a Laura y los niños, cuyo miedo se veía traicionado por la chispa de curiosidad en sus ojos.

—Papá, ¿puedes sentirlo? —preguntó Sofía, su voz un susurro casi imperceptible.

—Sí, cariño. Este lugar tiene historia —respondió Diego mientras dirigía el haz de luz hacia el suelo polvoriento.

La primera habitación en la que entraron parecía un antiguo salón de baile; sus grandes ventanales, parcialmente sellados por tablas desgastadas, dejaban entrar líneas difusas de luz lunar que revelaban un piso cubierto de polvo y hojas secas. Un candelabro roto colgaba del techo, oscilando con el aire trémulo.

—Vamos, no debemos dispersarnos —indicó Laura, su voz tan firme como lo permitía la inquietud que sentía—. Revisemos las demás habitaciones antes de decidir dónde acamparemos por esta noche.

Caminaron por un gran pasillo adornado con retratos familiares, cuyos ojos les seguían con miradas fijas y escalofriantes. No pasaron desapercibidos los retratos de los antiguos dueños del caserón, la acaudalada y trágica familia Montemar. Había rumores en el pueblo sobre las desapariciones misteriosas en esa mansión, unos casos que nunca se resolvieron del todo.

Llegaron a una habitación en la planta baja que parecía más acogedora que las demás. La chimenea, aunque en desuso, ofrecía una sensación de hogar y las polvorientas alfombras orientales todavía conservaban vestigios de un lujo desvanecido. Diego dejó caer la mochila y sacó algunas mantas.

—Está bien. Aquí haremos nuestra base —dijo con un leve gesto de conformidad.

Martín, mientras exploraba un pequeño despacho adjunto, encontró un diario antiguo, cubierto de moho. Lo llevó de vuelta al salón y lo mostró al resto.

—Miren lo que encontré. Es un diario. Tal vez haya algo interesante aquí dentro —dijo, abriendo la tapa con cuidado.

Las primeras páginas eran legibles; hablaban de los días felices de la dinastía Montemar, fiestas opulentas y visitas ilustres. Sin embargo, conforme el tiempo avanzaba en el relato, el tono ponía tornarse más inquietante. Noche tras noche, las anotaciones narraban visiones y sueños perturbadores, sombras que susurraban en las esquinas y extraños sucesos de objetos movidos.

—Es solo una historia… ¿verdad? —preguntó Sofía, buscando confirmación en los ojos de su madre.

—Sí, seguramente lo es —contestó Laura, aunque su mirada no era tan segura.

La noche avanzaba, y a medida que el silencio exterior aumentaba, los ruidos dentro del caserón se intensificaban. Laura y Diego intercambiaban miradas de incertidumbre, mientras Sofía y Martín hacían esfuerzos por mantener la calma.

—Escuché algo en el desván —dijo Martín, su voz temblorosa.

Diego, sin querer alarmar a su familia, decidió que lo mejor era investigar el origen del ruido. Con la linterna en mano y Laura escoltándole, asciendió los crujientes escalones que llevaban al desván, donde parecía vibrar el eco de un corazón distante.

El desván era oscuro y lleno de trastos olvidados por el tiempo. Al iluminar la estancia, encontraron una caja cubierta por un par de mantas enmohecidas. Laura, con más audacia de la que se esperaban, la abrió, revelando una serie de objetos personales y cartas.

Diego comenzó a leer en voz baja algunas cartas de amor y otras de despedida, todas dirigidas a una tal Isabel Montemar, la última en habitar el caserón antes de la tragedia. La última carta era la más perturbadora: describía cómo Isabel había oído latidos fuertes provenientes de las paredes, un corazón delator que le avisaba de su trágico fin.

—¿Es posible que un corazón revele tanto? —preguntó Laura, casi para sí misma.

—Quizás haya un secreto escondido tras estos muros —respondió Diego, decidido a averiguarlo.

En un rincón oscuro, vieron la figura de una puerta oculta, casi imperceptible. Al empujarla, una escalera descendente se reveló ante ellos. No podían volver atrás. Bajaron, y lo que encontraron fue una pequeña sala, sombría y olvidada. En su centro, un cofre de madera cerraba con un candado pesado.

Diego abrió el cofre con herramientas improvisadas y dentro encontró el diario de Isabel Montemar, junto con un pequeño corazón de porcelana. A cada latido que Diego simulaba al tocarlo, la mansión vibraba, como si fuese parte de una maquinaria muy antigua.

Laura comprendió lo que pasaba. La familia Verdú debía liberar el espíritu de Isabel. Al leer las últimas páginas del diario, entendieron que Isabel había sido culpada falsamente de una traición y fue encerrada hasta morir. Para romper la maldición, debían devolver el corazón al lugar sagrado de la construcción, un santuario olvidado en los cimientos.

Esa misma noche, todos trabajaron juntos para encontrar ese santuario. Después de varias horas de búsqueda y desentrañar numerosas trampas y pasajes secretos, lograron llegar a la cripta escondida donde Isabel descansaba. Con mucho cuidado, Diego colocó el corazón de porcelana en las manos del esqueleto de Isabel. En ese momento, una luz cálida llenó el lugar, y una figura etérea emergió, con una sonrisa serena dibujada en su rostro desvanecida.

—Gracias —susurró Isabel antes de desaparecer.

Después de este incidente, la mansión Montemar se sintió menos pesada, más libre. La familia Verdú había logrado liberar el caserón de su antiguo maleficio. Ahora podían continuar su travesía, sabiendo que habían brindado paz a un alma atormentada.

En el camino de vuelta al pueblo, Laura habló por último a su familia.

—El pasado puede ser oscuro y pesado, pero siempre hay una forma de aligerar esa carga —dijo.

—Sí, hemos comprobado que hasta los corazones delatores pueden redimirse —concluyó Diego.

Moraleja del cuento «El corazón delator»

Los secretos oscuros del pasado pueden esclavizar a las almas, tanto de los vivos como de los muertos. Sin embargo, enfrentarlos juntos con valentía y compasión puede liberar a todos de su peso.

📖 Aquí tienes mucho más para disfrutar de los cuentos ⬇️