El cuento de los dioses

En un pequeño pueblo situado entre montañas azules y valles verdes, llamado Vallegrande, vivían dos amigas que eran tan distintas como el día y la noche.

Una de ellas era Valeria, una mujer de cabello rizado, piel bronceada y una risa contagiosa que iluminaba incluso los días más nublados.

Valeria era carismática, siempre rodeada de amigos y con un espíritu aventurero que la llevaban a organizar fiestas y reuniones en su casa, donde la música y la comida nunca escaseaban.

En contraste, su amiga, Sofía, era más bien reservada y melancólica.

Con su cabello lacio, su mirada profunda y un aire de nostalgia que la envolvía, Sofía solía pasar horas en la biblioteca del pueblo, rodeada de libros antiguos, escribiendo relatos que nunca compartía con nadie.

Aunque disfrutaba de la compañía de Valeria, a menudo se sentía fuera de lugar en los bulliciosos encuentros que organizaba su amiga.

Un día, mientras caminaban por el bosque que bordeaba el pueblo, Valeria se detuvo y, con una chispa en los ojos, proclamó: “¡Sofía, deberíamos crear un festival de la felicidad! Un evento donde todos, sin importar los problemas que tengan, puedan venir y celebrar la vida”.

Sofía, aunque dudosa, se sintió intrigada por la idea. “Pero, ¿cómo lo haríamos? ¿Acaso existe realmente la felicidad?” reflexionó en voz alta.

Valeria sonrió, “La felicidad no es algo que se encuentra, sino algo que se crea. ¡Vamos a intentarlo!”

Y así, decidieron que el próximo fin de semana, organizarían el primer Festival de la Felicidad en Vallegrande.

Con el entusiasmo burbujeante de Valeria, comenzaron a planear cada detalle, desde las decoraciones hasta la comida, pasando por las actividades que ofrecerían.

A medida que se acercaba la fecha, el pueblo empezó a discutir sobre el festival.

Algunos eran escépticos, como Don Ernesto, el anciano del lugar, quien pasaba sus días sentado en el banco de la plaza. “¿Feliz? Bah, eso es una ilusión. La vida no es más que un ciclo de problemas”, decía mientras mecía su sombrero de ala ancha.

Pero Valeria no se dejó desanimar. “Vamos a demostrarle que en los pequeños momentos también hay alegría”, le dijo a Sofía.

En medio de la preparación, apareció un personaje enigmático, el vagabundo Rubén.

Con su cabello enmarañado, barba descuidad y una sonrisa que parecía albergar mil secretos, se convirtió en una especie de leyenda local.

Nadie sabía de dónde venía ni por qué había elegido Vallegrande, pero era conocido por sus historias asombrosas sobre aventuras en tierras lejanas y sabidurías profundas sobre la vida.

Un día, mientras Valeria y Sofía organizaban el evento en la plaza, Rubén se acercó. “¿Qué es lo que planean hacer, jovencitas?”, preguntó con curiosidad.

“¡Un festival de la felicidad!”, exclamó Valeria entusiasmada. “¿Felicidad, dices? Eso suena a algo que muchos buscan sin saber que está en ellos mismos”, comentó Rubén, inclinándose levemente hacia ellas.

Intrigadas por sus palabras, las chicas pidieron que participara en el festival.

“Sería un honor croar historias sobre la felicidad”, respondió Rubén, y así se unió al equipo, aportando su perspectiva única sobre lo que significaba la felicidad.

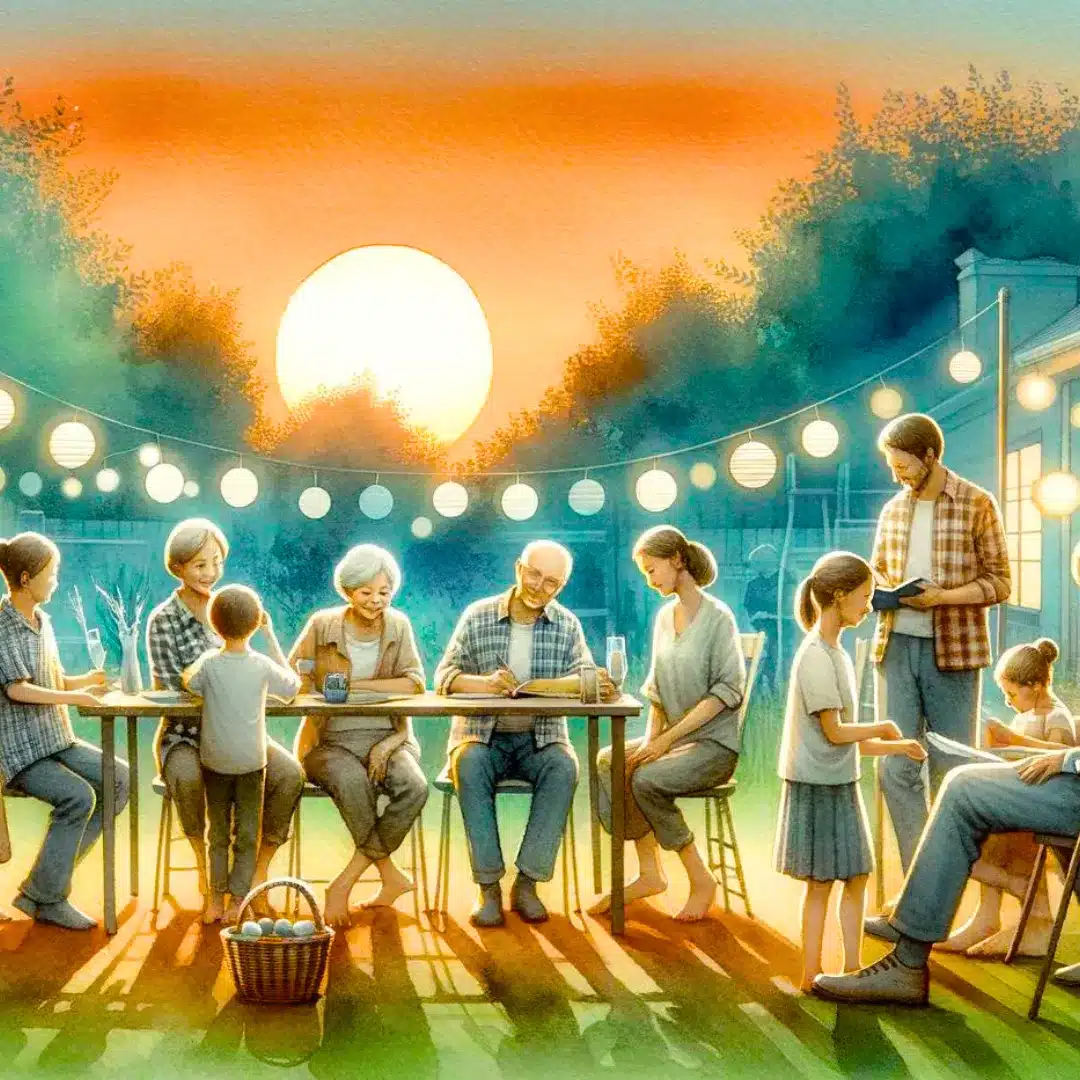

Pronto, el festival cobró vida con música, comida, artesanías y relatos que resonaban en el aire, como un eco de risas que animaban a todos los que pasaban.

El día del festival llegó y el sol brilló radiante, como si el cielo mismo decidiera unirse a la celebración.

El pueblo se llenó de colores y aromas.

Los niños corrían con globos, los ancianos recordaban viejas historias y los jóvenes bailaban al son de un grupo local.

“¡Mira esto, Sofía!”, exclamó Valeria mientras bailaba, ¡miren cómo se divierten todos!

Sofía, observando desde la distancia, sonreía con melancolía. “Quizás, la felicidad sí sea simple”, pensó. Pero a medida que se acercó al bullicio, sintió una conexión con los demás que nunca había experimentado.

Rubén comenzó a contar una historia cautivadora sobre un dios antiguo que, en busca de la felicidad, decidió vivir como mortal y encontró alegría en los pequeños gestos del día a día.

“La felicidad, mis amigos, no es una meta, sino un viaje. Es la risa del niño, el encuentro con un viejo amigo, el aroma del pan recién hecho”, decía Rubén mientras gesticulaba con pasión.

La multitud lo escuchaba en silencio, completamente absorta.

Valeria miró a Sofía y vio un brillo nuevo en sus ojos. “Esto es lo que necesitabas, ¿verdad?”, le preguntó, reconociendo que su amiga había comenzado a abrirse.

Con cada relato de Rubén, más personas se unieron a la conversación, compartiendo sus propias historias de felicidad.

“Recuerdo aquella tarde de verano”, comenzó doña Clara, una señora mayor con una voz suave. “Mi esposo y yo bailábamos en el patio mientras nuestros hijos reían. La felicidad estaba allí, en esos momentos simples”.

Sofía, embriagada por el ambiente, se animó a compartir su propio relato, uno que había guardado celosamente. “Un día, en el parque, vi a un anciano alimentar a las palomas. Su sonrisa era tan sincera, tan pura. En ese instante, comprendí que la felicidad puede sentirse en la tranquilidad de un momento, sin grandes alardes o posesiones”.

Las palabras de Sofía resonaron en los corazones de quienes estaban cerca.

El festival continuó, y a medida que el sol se ocultaba detrás de las montañas, las luces parpadeaban, llenando el lugar con un brillo mágico.

Las risas y las historias se entrelazaban, formando una red de conexiones que envolvía a todos.

Valeria y Sofía se miraron, y supieron que habían creado algo que iría más allá de aquel día.

Cuando la noche finalmente abrazó a Vallegrande, Rubén se despidió de ellas. “Recuerden, la felicidad está en cada elección que hacen. Cada día es una nueva oportunidad”, dijo con una sonrisa y desapareció entre las sombras del bosque, como el dios que se había despojado de su divinidad para recordar la belleza de la vida.

Su ausencia dejó un aire enigmático, pero el legado que dejó había transformado a todos.

Con el festival como testigo, Valeria y Sofía, ahora estrechas amigas, decidieron dar rienda suelta a su creatividad, organizando encuentros mensuales donde los relatos y las risas fueran siempre bienvenidos.

Vallegrande no volvió a ser el mismo; había cambiado, había crecido, alimentándose de las sonrisas y conexiones que habían florecido aquel día.

Así, la felicidad dejó de ser una búsqueda, convirtiéndose en una celebración de lo que ya existía en sus vidas.

En el fondo, todos aprendieron que las cosas más simples, como una conversación sincera o un gesto amable, eran suficientes para iluminar sus días.

Cada temporada, Vallegrande se llenaba de colores, risas y relatos, honrando el legado de un festival que había comenzado como un sueño y se había transformado en una realidad palpable.

Un año después, al mismo tiempo que se preparaban para el segundo Festival de la Felicidad, Rubén regresó al pueblo, encontrando un lugar donde había crecido la risa, un lugar donde las redes de la felicidad estaban tejidas con los hilos del amor y la comunidad.

Así, la historia de un festival se convirtió en la historia de una vida compartida, repleta de sonrisas que, con el tiempo, se volvieron eternas.

Moraleja del cuento «El cuento de los dioses»

La felicidad no es un destino al que hay que llegar, sino un viaje que comienza en los momentos sencillos y en las conexiones que forjamos.

A veces, es en lo cotidiano donde encontramos la verdadera esencia de la alegría.

Abraham Cuentacuentos.