El gato negro

En lo profundo de la oscura y enigmática villa de San Ciriaco, rodeada por frondosos bosques de pinos y transparentes riachuelos, vivía una anciana llamada doña Elvira. De figura menuda pero con una mirada intensa y llena de sabiduría, Elvira poseía un conocimiento ancestral sobre hierbas y remedios que la habían convertido en la curandera del pueblo. Solía hacer sus paseos vespertinos por el bosquecillo cercano, recogiendo plantas medicinales mientras susurraba cánticos olvidados al viento.

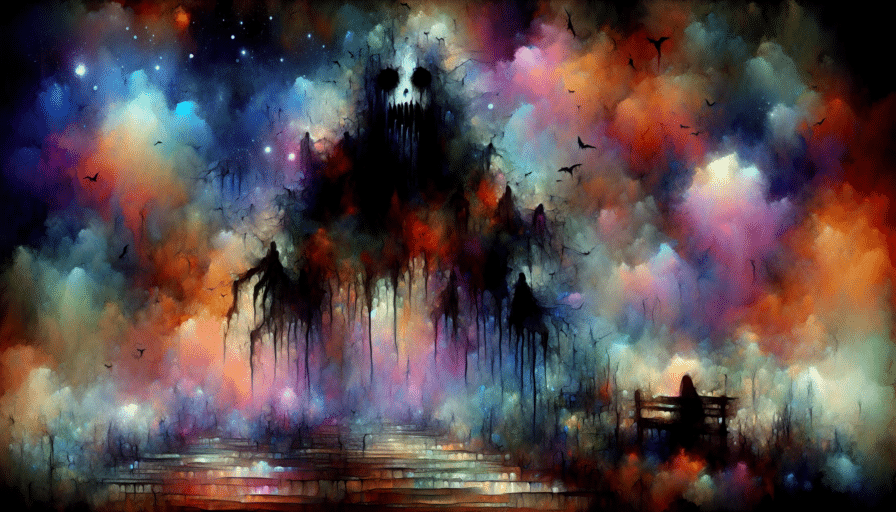

Una tarde de otoño, la niebla se había asentado pesadamente en el bosque, cubriéndolo todo de un aura misteriosa y extrañamente inquietante. Doña Elvira, envuelta en una capa de lana gruesa, se adentró en el bosque, guiada por el nostalgia que le provocaba una melodía melancólica que le recordaba a su juventud. Solo unos pocos habitantes de San Ciriaco se atrevían a salir a esas horas brumosas; las leyendas de antiguos espíritus y presencias malignas habían convertido al bosque en un lugar evitado cuando caía la penumbra.

De repente, un estruendo entre los arbustos quebró la calma etérea de la tarde. Con un sobresalto, Elvira giró la cabeza buscando el origen del ruido. Un par de ojos amarillos y resplandecientes se destacaron en medio de la neblina. Era un gato negro, de pelaje lustroso, que la miraba con una intensidad casi humana. La anciana, reconocida por su comunión con la naturaleza, extendió una mano hacia él.

—No temas, pequeño. —Su voz, a la vez suave y firme, flotó en el aire. El gato se acercó con cautela y empezó a frotarse contra sus piernas.

Desde ese día, el gato negro comenzó a acompañar a doña Elvira en sus caminatas. Sin embargo, pronto el pueblo comenzó a murmurar. Los aldeanos temían al gato negro; asociaban su presencia con eventos desafortunados que comenzaron a suceder.

Primero, el molino de Don Francisco se incendió misteriosamente una noche. Los pobladores vieron al gato negro merodeando cerca del lugar horas antes del suceso.

Luego, la joven Pilar enfermó de una dolencia inexplicable; se marchitaba en su propia cama, sin que las infusiones de doña Elvira lograran aliviarla. También se había visto al gato rondando su casa en días anteriores.

—Ese animal es maldito, doña Elvira. —Le advirtió con severidad Don Ramón, el alcalde—. Desechelo antes de que algo peor le ocurra a San Ciriaco.

Pero Elvira, con su sabiduría profunda, sabía que el gato negro llevaba consigo un mensaje del destino, una advertencia que aún no había logrado descifrar. Esa misma noche, bajo un cielo de terciopelo negro y estrellas titilantes, sentada en su cocina, observaba cómo el gato se acurrucaba junto al fuego.

—¿Qué secretos te guardas, pequeño? —dijo en un susurro, consciente de que el animal preternatural entendería sus palabras.

Al amanecer, un suceso inesperado estremeció al pueblo: la hija del alcalde, una niña traviesa y alegre, había desaparecido. Desesperados, los aldeanos peinaron el bosque, llamando su nombre, enfrentando sus más profundos miedos y supersticiones. Doña Elvira, con el gato negro siguiéndola de cerca, también se sumó a la búsqueda.

Fue en un claro oculto entre los árboles donde Elvira encontró pistas. Un lazo color púrpura, perteneciente a la niña, se enredaba en las espinas de una zarza. El gato, con una intrínseca habilidad para seguir rastros que solo podía calificarse de sobrenatural, condujo a Elvira a una cueva al borde de un despeñadero.

En el interior de la cueva, bañado por una tenue luz dorada que se filtraba de una grieta en el techo, estaba la niña, acurrucada y asustada. No podía decir cómo había llegado allí ni qué fuerza oscura la había llevado.

—¿Estás bien, pequeña? —preguntó Elvira con ternura, mientras la envolvía en su manto.

—El gato me encontró, doña Elvira. —murmuró la niña desfallecida—. Estaba tan asustada, pero él me protegió.

Cuando al fin regresaron al pueblo, la niña en brazos de Elvira y el gato negro a su lado, la actitud de los aldeanos comenzó a cambiar. A pesar de sus temores iniciales, percibían con alivio y gratitud que lo oscuro se había disipado, como si el gato hubiera sido el guardián de sus almas más que la fuente de sus infortunios.

Días después, una tormenta feroz azotó San Ciriaco, destrozando tejados y arrancando árboles de raíz. El río se desbordó, inundando casas y llevándose consigo gran parte de las cosechas. Sin embargo, cuando la tormenta cesó, los aldeanos descubrieron con asombro que la propiedad de doña Elvira, la más expuesta, había permanecido intacta. Se dijo entonces que el gato negro había velado por ella, protegiendo con su poder su hogar y su vida.

—Deberíamos aprender a ver más allá de las apariencias.— reflexionó Don Ramón contemplando la figura del gato sentado majestuosamente en el humilde umbral de la casa de Elvira. Los aldeanos, hasta entonces presos del miedo, comenzaron a mirar al gato con nuevos ojos, intentando descifrar el misterio de su mirada amarilla y profunda.

El tiempo pasó y el gato negro seguía siendo el compañero leal de doña Elvira hasta el último de sus días. Su vida había sido un enigma, un cruce entre lo mundano y lo sobrenatural, una presencia que, lejos de sembrar desgracia, había traído consigo protección y lecciones de humildad y apertura de espíritu.

Finalmente, tras la muerte de doña Elvira, la villa vivió en una paz duradera, como si su legado y el del gato hubieran purificado sus sombras. Y aunque muchos aún especulaban si había sido un guardián celestial o una entidad de otro mundo, todos coincidían en que San Ciriaco era un lugar mejor gracias a su presencia.

Moraleja del cuento «El gato negro»

Las apariencias a menudo engañan. Lo que parece oscuro y aterrador puede ser, en realidad, una fuente de luz y protección. Debemos aprender a mirar más allá del miedo y la superstición para encontrar la verdadera esencia de las cosas. A veces, los guardianes más fieles se esconden bajo disfraces que desafían nuestras percepciones.

📖 Aquí tienes mucho más para disfrutar de los cuentos ⬇️