El destino incierto de Kofi

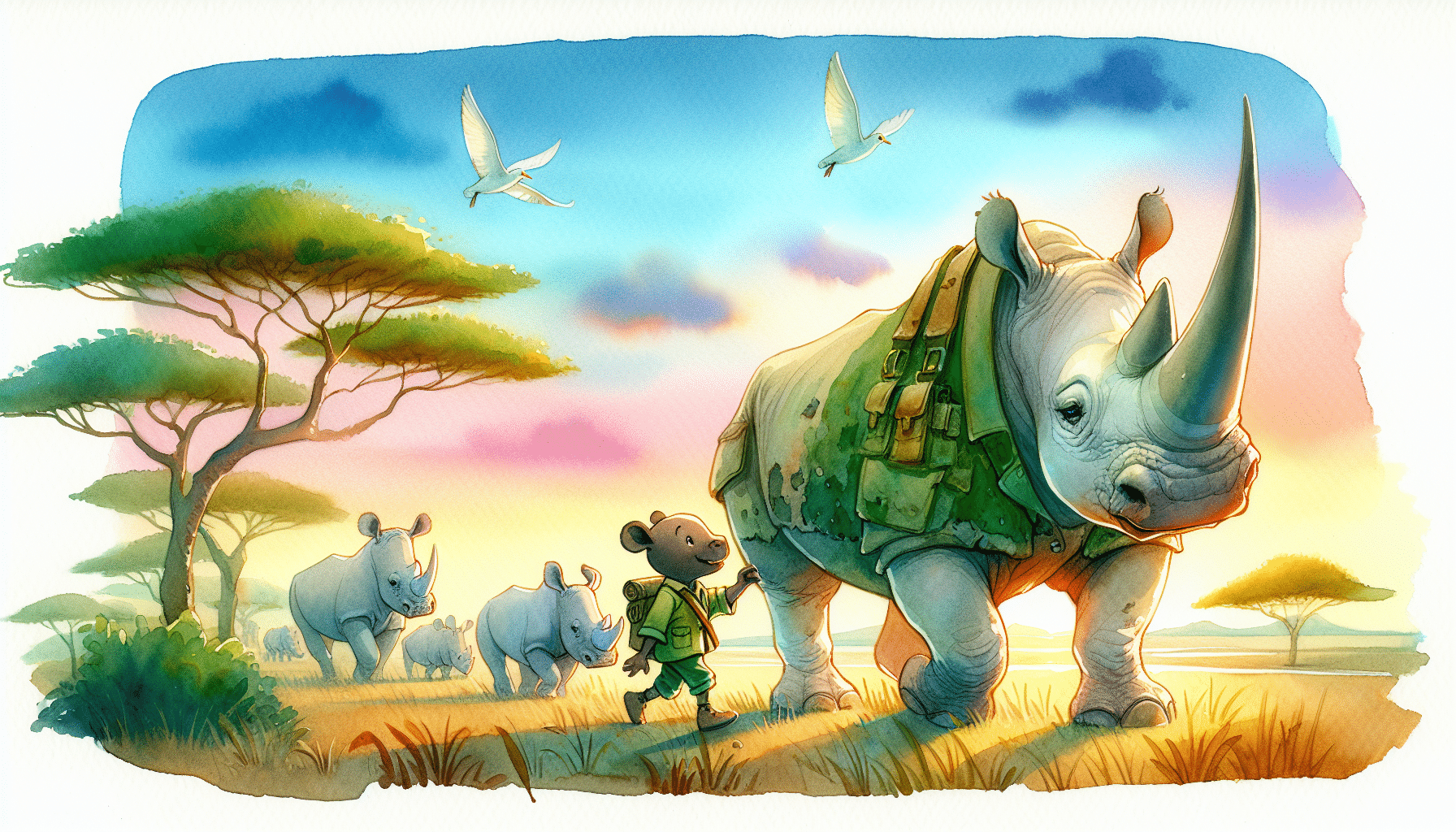

La sabana africana, vasta y reverberante bajo el ardiente sol, era el hogar de Kofi, un joven rinoceronte blanco del norte.

Kofi, cuyo nombre significaba ‘viernes’ en el lenguaje de Ghana, fue nombrado así porque nació en un día que presagiaba el comienzo de un fin de semana apacible.

Su piel gris, tan gruesa como las paredes de un antiguo fuerte, se veía jaspeada por la tierra roja del vasto continente donde vivía.

Su madre, Ayo, que denote «alegría» en la lengua de los Yoruba, lo cuidaba con un amor feroz e incondicional.

La imponente figura de Ayo, adornada con cicatrices de batallas antiguas y el pasar de los años, era un recordatorio constante del peligro que rondaba.

Furtivas miradas y sigilosos pasos de cazadores invisibles que, cual espectros, buscaban el preciado cuerno de los rinocerontes para venderlo en mercados negros.

Ayo instruía a Kofi en las sabias maneras de los rinocerontes: cómo encontrar agua, cómo embestir peligros invisibles y cómo cubrirse de lodo para protegerse del sol inclemente.

Las lecciones estaban impregnadas de un silencioso temor; la especie a la que pertenecían estaba siendo borrada del libro de la vida poco a poco.

Una tarde, mientras el sol se escondía tras las acacias, un inesperado encuentro cambió sus vidas.

Ayo y Kofi se toparon con un grupo de elefantes liderados por Dakarai, el sabio elefante de marfil resplandeciente.

“La vida tiende sus hilos de maneras misteriosas, y debemos protegernos unos a otros”, profirió Dakarai con una tranquilidad que solo proviene de la sabiduría ancestral.

Dakarai, con sus ojos pequeños pero intensos como dos lunas llenas, había visto más soles y lunas que cualquier otro animal en la sabana.

Los pliegues de su piel, surcos de conocimiento y experiencia, se asemejaban a los intrincados mapas que los humanos utilizaban para explorar el mundo.

Él y su manada habían notado la presencia humana, un desafío cada vez más común y amenazante.

Las noches se tornaron conversaciones susurradas entre Ayo y Dakarai, mientras Kofi escuchaba embobado las historias de tierras donde los animales no temían a los humanos.

Historias de reservas protegidas y personas que luchaban por conservar las especies.

En la oscuridad de la noche africana, la esperanza se tejía como una tela entre los corazones de esas criaturas majestuosas.

Sin embargo, una mañana la tragedia irrumpió con la brutalidad de un rayo asesino.

Cazadores furtivos, esos mercenarios sin rostro, atacaron con la ferocidad de la codicia.

Ayo, defendiendo su legado, cayó herida bajo el estruendo de disparos que rompían el silencio, su último aliento un suspiro de tierra y amor maternal.

Kofi se encontró solo, aturdido y desesperado en medio del caos que los humanos habían traído.

Dakarai y su manada, alertados por los sonidos del enfrentamiento, llegaron como una manifiesta de justicia gris.

Con embestidas y trompeteos, ahuyentaron a los cazadores, salvando a Kofi de un destino que muchos otros no habían podido eludir.

El solitario rinoceronte, ahora a la sombra protectora de los elefantes, inició un viaje bajo el cielo africano, un viaje hacia un santuario donde aún existía la bondad de la humanidad.

Dakarai contaba las historias de aquel lugar sagrado, un oasis donde la vida florecía apartada del diente ávido del peligro.

La travesía fue un tapiz de emociones y aprendizajes.

El suelo vibraba bajo sus pesados pasos, los astros marcaban su rumbo y la naturaleza les ofrecía sus regalos más preciados: agua fresca, hojas curativas y la compañía inestimable de cada ser que habitaba el vasto territorio.

Kofi, cuya juventud no le libraba del dolor, comenzaba a comprender el entrelazado destino de todas las criaturas.

Cuando el santuario finalmente se vislumbró en el horizonte, algo cambió de manera irrevocable en el corazón de Kofi. La muerte de su madre, el dolor de la pérdida, se transmutó en una fuerza desconocida, una determinación que lo empujaba a vivir, a luchar y a honrar su especie.

El reencuentro con otros rinocerontes fue un bálsamo para su alma herida.

Historias similares de supervivencia, furtivismo y estrecha escapada tejían la trama de sus vidas.

Fue acogido entre ellos con la solemnidad del que se sabe parte de un linaje en riesgo de desaparecer.

El tiempo pasaba y Kofi crecía, su cuerno, símbolo de una vida que se empeñaba en seguir adelante, se alzaba imponente hacia los cielos.

Se convirtió en defensor incansable de su nueva familia, y su historia, contada en susurros y miradas de entendimiento, se convirtió en leyenda.

Sus días en el santuario se llenaron con el murmullo de las hojas y la brisa que traía noticias de un mundo exterior que seguía girando frenéticamente.

Humanos llegaban, no como cazadores, sino como guardianes, algunos con el rostro curtido por el sol, otros con la iluminación de una pasión que irradiaba más allá de las palabras.

Kofi, como embajador no solo de los rinocerontes sino de toda especie en peligro, se erigía frente a ellos, dejando que sus ojos hablaran de la urgencia de proteger toda forma de vida.

Los humanos escuchaban, tocaban su áspera piel, y una promesa no dicha flotaba entre ellos: salvaguardar el futuro de los inocentes.

Con el tiempo, el santuario se transformó.

Más tierras fueron protegidas, se establecieron patrullas contra la caza ilegal y programas educativos transformaron la mentalidad de las generaciones futuras.

La vida de Kofi, un rinoceronte blanco del norte que había tocado el abismo del exterminio, se convirtió en un mensaje vibrante de esperanza.

Al final, Kofi miró su reflejo en las aguas tranquilas del río que atravesaba el santuario.

Ya no era el cachorro vulnerable que yacía al lado de su madre en la sabana.

Ahora era un gigante gentil, un guardián de su especie, un símbolo de la lucha contra la extinción.

El caer de la tarde traía consigo las risas de los más jóvenes, jugueteando en el barro, amparados por la segura sombra de sus mayores.

Kofi, en un rincón apartado, cerraba sus ojos y permitía que la tranquilidad de aquel momento se entrelazara con su espíritu ahora sereno.

Y en el crepúsculo, con la brisa acariciando su rostro y las estrellas atestiguando desde el firmamento, Kofi comprendió que cada vida, no importa cuán frágil parecía ante la marea de la adversidad, era una nota esencial en la sinfonía de la existencia.

Moraleja del cuento «El destino incierto de Kofi»

En la grandiosa tela de la vida, cada hilo es indispensable. El destino de especies como el del valiente Kofi es también nuestro destino.

Proteger a los animales en peligro no es solo un acto de compasión, sino una necesidad para preservar la rica diversidad de nuestro mundo y garantizar que las futuras generaciones puedan maravillarse ante la simpleza y complejidad de la naturaleza.

No es la lucha por la supervivencia de una especie, sino por el equilibrio de todo un planeta que nos lega sus historias, su sabiduría y su esperanza a través de seres como Kofi.

Con cada acción a favor de la vida, escribimos un futuro en el que la armonía reine bajo el vasto cielo africano.

Abraham Cuentacuentos.